친구집 @7:44

평소 한국에서 일어나던대로 새벽 6시쯤 잠에서 깼다. 눈 떠 보니 평소와는 다른 시야가 낯설다. 시차 적응 때문인지 피로가 느껴져 조금 더 자다 8시가 다 되어서야 느지막히 일어났다. 10시까지 출근하면 되는 친구는 아직 자는 중인 모양이다.

이번 여행에 처음 개시한 송월 뱀부얀 수건은 밤새 의자 등받이에 걸어두었더니 냄새 없이 보송하게 잘 말랐다. 어지간한 폴리에스테르 재질의 여행용 타월보다 나은 것 같다.

오늘은 바깥 날씨가 아주 화창해보인다. 이번 밴쿠버 여행에서 하루는 다운타운, 하루는 노스밴쿠버의 숲에서 지내려고 했는데 다운타운 나가기 딱 좋은 날 같다.

론즈데일퀘이역(Lonsdale Quay Station) @8:55

뒤늦게 일어난 친구와 대충 미고랭 볶아먹고 같이 나왔다. 나는 여행, 친구는 출근이다.

역시 이번 여행에서 처음 개시한 Matador의 Freefly 16 접이식 백팩을 펴서 가지고 나왔다. 디테일은 별 게 없지만 아주 얇고 질기면서 가벼운 가방이다. 안에는 지갑, 여권, 보조배터리를 정리해넣은 파우치와 수돗물을 채워넣은 물통을 챙겼다.

바깥 공기에서 느껴지는 온도가 아주 기분 좋다. 햇빛 아래 있으면 따뜻하고, 그늘에 있으면 서늘한 정도다. 밴쿠버로 오기 전 한국은 미세먼지 날리는 늦봄이었는데 밴쿠버는 그보다 조금 더 서늘하면서도 공기가 꿀처럼 달콤했다.

론즈데일퀘이역에 있는 자판기에서 컴퍼스카드에 데이패스를 충전했다. ($10.25) 데이패스 본전 뽑으려면 대중교통을 환승 할인 없이 세 번 이상 이용해야 하는데, 내가 이날 이용한 교통수단은 아침 시버스 1번, 저녁에 지하철+시버스 1번이라 굳이 데이패스 살 필요가 없었다.

캐나다플레이스 (Canada Place) @9:28

론즈데일퀘이에서 시버스로 워터프런트역으로 건너왔다. 여기서 친구와 헤어져, 친구는 버스 타고 예일타운에 있는 직장으로, 나는 스탠리파크 쪽을 향했다. 친구는 스탠리파크를 전기 자전거를 대여해서 돌아보는 걸 추천했지만 나는 내 발로 쭉 걸어서 돌아볼 요량이다.

오전인데도 햇빛이 꽤 따갑다. 자외선이 상당히 강한 모양이다. 나오기 전에 온몸에 선크림을 바르고 나왔으니 피부는 괜찮겠지만, 눈이 걱정되어 안경에서 선글라스로 갈아썼다. 특히 이날은 계속 반사광 강한 물가를 걸었기에 내내 선글라스를 벗을 수가 없었다. 다행히 편광 선글라스가 제 역할을 해줘서, 눈이 크게 피로하지 않았다.

워터프런트역에서 해안을 향해 잠깐 걸으면 바로 캐나다플레이스가 나타난다. 주변에는 수상비행기가 아주 많다. 저 멀리 수상주유소도 보인다. 크루즈선이 정박해있고, 하늘에는 헬기가 날아다닌다. 모두가 밴쿠버 관광 상품인데, 나는 내 발로 돌아보는 게 더 좋아 지나치기로 했다.

거리에는 전기 버스도 돌아다닌다. 분명 궤도가 없는 버스인데 트램처럼 거리 위에 설치된 급전선과 연결되어 있어 신기했다. 덕분에 트램보다 훨씬 길고 회전하는 형태의 암(arm)이 버스와 급전선을 연결하고 있었다.

Robson St @10:09

바닷가에 잘 조성된 공원을 따라 계속 걷다 역시 카페인성 두통이 가볍게 느껴져 롭슨 스트리트에 있는 커피 전문점에 커피를 마시러 왔다. 아침에 바닷바람 맞다 마시는 아메리카노는 정말 꿀맛이었다. ($3.55)

바로 근처에 있는 홀푸드마켓(Whole Foods Market)에서 점심으로 먹을 샌드위치를 샀다. ($6.3) 시간상 점심은 스탠리파크를 걷다 중간에 앉아서 먹게 될 것 같다. 즉석 식품이나 샌드위치, 샐러드 같은 것들이 다양하게 갖춰져 있었는데, 밖에서 조리 없이 바로 먹을려고 하니 역시 샌드위치 밖에 없었다.

롭슨 스트리트는 밴쿠버에서도 손꼽히는 쇼핑 거리인데, 시간이 아직 일러서인지 다니는 사람은 많지 않았다. 대신 수많은 이민자들 상대하는 가게들을 볼 수 있었다. 대놓고 한글로 적힌 간판도 많았고, 일본이나 중동계 가게도 많아보였다.

스탠리 파크(Stanley Park) @10:55

롭슨 스트리트를 잠시 둘러보다 다시 마리나스퀘어(Marina Square), 데보니안하버공원(Devonian Harbour Park)를 거쳐 스탠리파크(Stanley Park)로 들어왔다. 오는 길에 어마어마하게 많은 요트들을 볼 수 있었다. 밴쿠버 살면서 요트 한 척 가지고 있으면 휴일의 여유를 만끽하기에는 그만한 게 없을 것 같다.

밴쿠버 시월(Vancouver Seawall)을 따라, 왼쪽의 숲과 오른쪽의 바다를 감상하며 산책로를 따라 걸었다. 스마트폰은 방해금지모드. 한국에서 그렇게 시달리다 도피성으로 온 밴쿠버인데, 이렇게 여유를 즐기다보니 마음이 편히 이완되는 게 느껴졌다. 평일 낮인데도 주변에 산책이나 운동을 즐기는 사람이 많아서, 주변에 여유라는 것으로 꽉 차 있는 느낌이었다.

잔디밭과 산책로에는 구스들이 성체, 새끼 할 것 없이 떼를 지어 다녔다. 산책로 곳곳에 배설물이 널려있을 정도였다. 사람들이 특별히 해코지하지 않기 때문인지 별로 사람을 무서워하지도 않았다. 그 와중에 아장아장 뛰어다니며 넘어지기도 하는 구스 새끼들이 귀여워 한참을 넋을 놓고 바라보기도 했다.

토템폴(Totem Pole) @11:16

구스들을 뒤로 하고 계속 걷다보니 왼쪽으로 토템폴이 나타났다. 사람이 꽤 북적이는 곳이기도 했다. 사전 정보 없이 방문한 곳이었는데, 안내가 꽤 자세히 나와있어 읽어볼만 했다.

다른 고대 문명들과 마찬가지로 아메리카 서북부인 여기에도 대홍수의 신화가 존재하고, 특히 카누를 들고 있는 조상의 형상으로 표현되는 점이 아주 흥미로웠다. 천둥새, 범고래, 늑대, 그리즐리베어 같은 북미 냄새 물씬 나는 애니미즘의 흔적 역시 그랬다.

하지만 이렇게 도심 속 공원의 일부로서 남아있는 토템폴들은 결국 백인 이주민에 의한 원주민 탄압의 역사를 보여주는 것이 아닐까. 실제로 라이온스게이트브리지(Lions Gate Bridge) 조성 과정에서, 스탠리파크 지역에 살던 원주미들이 강제이주당했다는 이야기도 읽을 수 있었다. 그렇게 원주민과 그들의 고유 문화는 사라지고, coat-of-arms로서의 토템폴만 덩그러니 남았다. 씁쓸한 대목이다.

브록포인트등대(Brock Point Lighthouse) @11:55

스탠리파크의 동쪽 끝에 해당하는 브록포인트등대에 도착했다. 여기쯤부터 자전거 도로와 인도가 분리되어, 바다에 가까운 길은 인도로만 접근할 수 있었다. 운이 좋으면 여기 근처에서 바다사자(Sea lion)을 볼 수 있다고 했는데, 눈을 크게 뜨고 둘러봤지만 찾을 수 없었다.

브록포인트등대에 있는 벤치에 앉아, 홀푸드마켓에서 사온 샌드위치를 꺼냈다. 혼자 공원 벤치에 앉아 샌드위치 먹자니 조금은 청승맞기도 했지만, 어쨌든 일렁이는 바다와 저 너머 밴쿠버항, 라이언스게이트브리지를 바라보며 점심 먹는 운치가 괜찮았다.

브록포인트등대를 지나자 이내 모래톱과 자갈밭이 번갈아 나타난다. 제법 생물군이 다양해보인다. 중간중간 경관이나 주변 생태에 대해 설명해주는 패널이 설치되어 있어 도움이 많이 됐다.

라이언스게이트브리지(Lions Gate Bridge) @12:30

계속 걷다보니 스탠리파크 북쪽 끝에 해당하는 라이언스게이트브리지가 나타났다. 라이언스게이트는 꽤나 멋지게 생긴 현수교였다. 샌프란시스코의 금문교 못지 않았다. 그 너머로 다리 동쪽에서는 웨스트밴쿠버를, 서쪽에서는 노스밴쿠버가 배경처럼 보여 풍경이 더욱 운치있었다.

좀 더 걸어가자 이제 끝없는 바다가 눈 앞에 나타난다. 실제로는 밴쿠버섬이 태평양과 스탠리파크 사이를 막고 있어 잘 보면 산등성이가 구름 아래 낮게 나타난다. 그렇더라도 탁 트인 바다와 하늘이 너무나도 푸르고 높고도 아득하기만 했다. 계속 보고 있자니 왠지 슬프고 우울해져왔다. 이렇게 거대한 자연의 여유 앞에 서고 보니 왜 그리 아둥바둥 괴롭게 살고 있었나, 싶었다. 여행 중 드물게 감상에 잠겼던 순간이었다.

잉글리시베이비치(English Bay Beach) @13:20

라이언스게이트브리지에서 잉글리시베이비치 사이에도 여러 볼 거리들이 많다. 제우스비치(Zeus Beach), 시워시락(Siwash Rock), 할로우트리(Hollow Tree), 서드비치(Third Beach) 등이 그것이다. 이들을 지나, 잉글리시베이비치까지 오면 스탠리파크가 끝나고 다시 도심이 시작된다.

천천히 쉬어가며 점심도 먹어가며 걸어보니 스탠리파크 외곽을 따라 도는데 세 시간 반 정도 걸렸다. 만만치 않은 거리라 보통은 자전거나 마차 투어가 추천되곤 한다. 그래도 시간 여유가 있으면 처음부터 끝까지 걸어보는 것도 좋은 것 같다. 다행히 바닷가 따라 걷는 길이다보니 대부분 평지라 그렇게 힘든 구간이 있지도 않다.

잉글리시베이비치에서는 친구가 강추한 핫도그를 먹어보기로 했다. Alberta all beef hot dog($3.75)는 핫도그빵 안에 훈연향이 아주 훌륭하고 엄청나게 짠 소시지를 끼워주는 메뉴였다. 대신 다양한 토핑과 소스를 셀프로 추가해서 먹을 수 있었다. 소시지가 워낙 짜다보니 야채를 충분히 끼얹는 쪽이 그나마 조화가 좋았다. 소스도 여러가지를 부분부분 넣어봤는데, 역시 한국 사람이라 그런지 Magic garlic이 제일 좋았다.

밴쿠버에 있는 공원들은 대체로 관리가 잘 되어 있는데다 화장실이 무료인 게 좋다. 특히 바닷가에 있는 공원들은 하나 같이 휠체어를 타고도 해변에 나갈 수 있게 매트를 깔아둔 점이 눈에 띄었다.

잉글리시베이비치를 벗어나려는데, 한 할아버지가 말을 걸어왔다. 대뜸 한국에서 왔냐고 물어보는데, 어떻게 알았냐고 되물으니 그냥 보면 안단다. 이후 내용은 흔한 기독교 전도였다. 중간중간 한국어 단어를 섞어가며 말씀하시는 게 신기해서 좀 들어보다 헤어졌다.

선셋비치(Sunset Beach) @14:08

전날 비 맞으며 걸었던 킷실라노가 바다 건너로 보인다. 바다와 평지, 높은 산이 어우러진 멋진 풍경이다. 전날 날씨가 맑았다면 킷실라노에서 역시 바다, 평지, 높은 산에 다운타운의 고층 빌딩이 어우러진 모습을 볼 수 있었을 것 같다.

공원에는 ‘Goodbye Graffiti’라고 적힌, 그래피티를 지우는 일을 하는 걸로 보이는 픽업 트럭과 풍채 좋은 아저씨도 돌아다니고 있었다. 워낙 그래피티가 많은 동네다보니 이런 전문 직종도 생기는 모양이다.

여행 중간중간 밴쿠버의 풍경을 사진과 동영상으로 남기고 있는데, 여기서는 사진을 별로 못 찍었다. 날씨가 좋아서인지 해변에 사람이 적잖게 있었는데, 비키니 입고 다니는 분들이 많다보니 함부로 카메라를 들어올릴 수가 없었다.

차이나타운(China Town) @15:04

선셋비치를 지나, 전날 갔었던 그랜빌아일랜드를 바다 건너로 바라보며 그랜빌스트리트다리를 지나, 수변을 따라 조성된 공원을 계속 걷다보니 사이언스월드(TELUS World of Science)까지 왔다. 밴쿠버 다운타운을 둘러싼 해안가는 전부 돌아본 셈이다.

이제 방향을 꺾어, BC플레이스(BC Place), 앤디리빙스턴파크(Any Livingstone Park)를 지나 차이나타운에 접어들었다. 들어서자마자 차이나타운이라는 티가 대놓고 난다. 거리 표지판부터가 색상이 달라진데다 한자가 병기되어 모를래야 모를수가 없다. 영어 거리명을 음차한 한자를 읽어보는 것도 색다른 재미였다.

확실히 거리와 가게에서도 중국 느낌이 많이 났다. 길가의 가로등마다 걸린 현수막에는 팬더 캐릭터와 함께 ‘唐人街’라고 적혀있었고, 중의원, 중국 식재료 판매상 등이 즐비했다. 거리를 걸으며 들리는 말도 중국어가 대부분이었다.

그 와중에 묘하게 한국어 간판도 많이 보였다. 중의원에도 한자, 영어와 함께 ‘병원’이라는 한글 표기가 있었고, 온통 한자 간판 가득한 차이나타운 한가운데에 ‘장모집’이라는 한식집이 박혀있는 점이 재미있었다.

쑨원 박사 중국 전통식 정원(Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden) @15:34

여러 번의 대만 여행 이후 쑨원과 중국 근현대사에 대한 관심이 많아졌다. 그러던 차에, 밴쿠버에서 ‘Sun Yat-Sen’이라는 이름을 보고 눈이 번쩍 뜨였다. (한국에서는 주로 ‘손문’ 또는 ‘쑨원’, 중국에서는 ‘孫中山’으로 불리지만 영미권에서는 호인 일선(逸仙)을 따서 ‘Sun Yat-Sen’으로 많이 쓴다.)

알고보니 정말로 쑨원이 살았다거나 한 곳은 아니고, 민간 협력 차원에서 중국 쑤저우에 있는 명대의 정원을 밴쿠버에 재현한 곳이었다. 쑨원의 망명생활 시절 밴쿠버에 몇 번 들른 적이 있다니 아주 쌩뚱맞은 건 아니지만 직접적인 관련보다는 존경의 의미로 이름 붙였다고 보는 게 맞을 것 같다

어쨌든 정원은 무료인 부분과 유료인 부분으로 나누어지는데, 무료로 들어갈 수 있는 곳까지만 가볍게 둘러봤다. 그리 넓지는 않았지만 아기자기하게 잘 꾸며져 둘러볼만 했다. 특히 뜨거운 태양 아래 몇 시간씩 걷다 나무그늘에 들어오니 그것만으로도 상쾌한 기분이 들었다.

CRAB파크앳포트사이드(CRAB Park at Portside) @15:47

중국 전통식 정원에서 나와 차이나타운을 둘러보며 메인스트리트(Main St.)를 따라 다시 밴쿠버 다운타운 북쪽 해안가까지 걸어왔다. 중간에 인적 드물고 으슥한 느낌이 들어 지도를 확인하니 길을 잘못 든 걸 뒤늦게 깨달았다. 이스트사이드(Downtown Eastside) 한복판이었는데, 친구가 위험하니 절대 가지 말라고 귀띔해줬던 곳이었다. 다행히 별 일 없이 다운타운으로 돌아나올 수 있었다.

메인스트리트의 북쪽 끝은 원을 그리며 철길 위를 통과하는 육교다. 육교를 건너면 CRAB파크로 이어진다. 꽤 너른 규모의 공원이었는데, 잘 자란 잔디와 드문드문 심어진 나무로 잘 꾸며져 있었다.

공원 너머로는 다운타운의 고층빌딩이, 반대쪽으로는 밴쿠버항이, 바다 너머로는 노스밴쿠버와 높다란 산들이 병풍처럼 펼쳐져 보였다. 특히 밴쿠버 다운타운 도보여행의 출발점이었던 캐나다플레이스가 바로 앞이었다. 정말로 걸어서 밴쿠버 한 바퀴를 다 돌았다는 성취감을 주는 풍경이었다.

공원 초입에는 ‘Urban Indian’이라는 시가 새겨진 시비가 있었다. 자유롭고 기개를 떨쳤던 원주민들이 도시화된 환경 속에서 빈민으로 전락하고 마는 현실에 대해 개탄하는 글이었는데, 읽어볼만 했다. 이날 아침에 보고 온 토템폴이 겹쳐보이기도 했다. 둘 다 삶의 터전을 빼앗긴 원주민들의 처지를 보여주기 때문이었다.

개스타운(Gastown) @16:04

CRAB파크에서 돌아나와 다시 서쪽을 향했다. 갑자기 거리 분위기가 힙해져서 보니 어느새 개스타운에 들어와있었다. 확실히 깔끔하고 다양한 개성이 보이는 가게들이 한창 성업 중이었고, 유달리 거리에 사람도 많았다.

이날 하루 종일 물과 샌드위치만 먹고 하루 종일 걸었던 덕에, 시원한 맥주 한 잔이 절실했다. 그런데 워낙 사람이 많고 북적여 혼자 앉아 술 마실만한 분위기가 아니었다. 사실 들어가서 바에 앉아도 됐을텐데, 그러기에는 소심한 성격 탓에 용기가 안 났던 것 같기도 하다.

그렇게 고민하며 걷다보니 붐비는 거리에서도 유달리 사람들이 많이 모여있는 곳이 있었다. 유명한 증기시계(Steam Clock)이었다. 나는 막상 증기시계를 봐도 이게 왜 그렇게 유명한 건지 감흥이 잘 오지 않았다. 그보다 저렇게 많이 모여있는 사람들을 보는 게 더 신기하게 다가왔다.

친구가 개스타운은 낮보다 밤에 오면 정말 예쁜 동네라고 했는데, 정말 그럴 것 같다. 낮에 와도 이렇게 힙한 분위기를 풍기는데, 해가 지고 가로등과 조명이 켜진 거리에서 야외 테이블에 앉아 가벼운 음식에 술을 즐기면 아주 운치가 좋을 것 같았다.

어쨌든 밴쿠버 다운타운 외곽을 따라 한 바퀴를 다 돌았으니, 이번에는 다운타운 내부를 걸어볼 차례다. 아침에 출발했던 워터프론트역 앞에서 다시 시작해서 여러 거리를 오가며 남서쪽으로 걸었다. 다운타운은 오래된 것 같으면서도 잘 정돈된 분위기였다. 일본의 도시들이 대체로 그런데, 일본과는 또 다른 북미 도시 특유의 느낌이 있었다.

도중에 많은 건물들을 봤는데, 특히 인상 깊었던 건 밴쿠버공공도서관(Vancouver Public Library)이었다. 밖에서 보이는 건물 외관부터가 범상치 않았다. 미적 균형을 생각하며 건설된 티가 역력했다. 내부도 현대적으로 아주 잘 꾸며져 있었다. 한국어 책도 꽤 있었다. 시간 여유가 있었다면 여기에서 지친 다리를 쉬며 책 읽다 갔을텐데, 짧은 일정이 아쉬웠다.

The New Oxford @16:54

예일타운(Yale Town)에서 일하는 친구가 퇴근하면 같이 만나 저녁 먹기로 했는데, 막상 예일타운까지 오고 보니 시간이 어중간했다. 하루 종일 걸었더니 잠시 쉬고 싶기도 하고, 맹물 대신 알코올이 시급하기도 하고, 북미 서부 지역의 맛있는 크래프트 비어를 찾던 차에 마침 적당해 보이는 펍이 있어 들어갔다.

펍 안은 한산한 편이었다. 바텐더가 바삐 움직이는 바 근처에만 몇 명이 앉아 바 위에 걸린 TV를 보고 있었다. 나도 바텐더와 가볍게 인사하고서 바 한 켠에 자리를 잡았다. 지난달 런던 여행 때 익힌 잉글리시펍 이용법이 확실히 도움이 됐다.

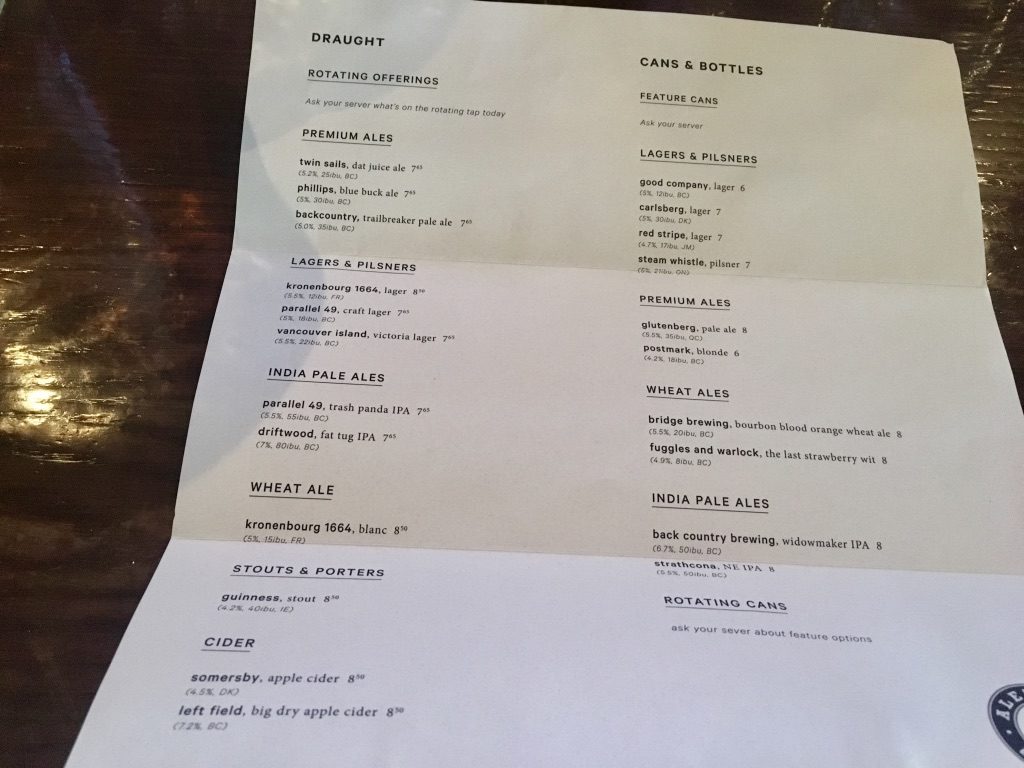

첫잔으로 ‘Backcountry Tailbreaker Pale Ale’을 주문했다. 지쳐있다보니 가벼운 영국식 페일에일로 시작하고 싶었다.

능숙하게 따라진 페일에일을 건네 받아 한 모금 들이켰는데, 맛이 기가 막혔다. 너무 차갑지도 미지근하지도 않은 딱 적당한 온도에 플로랄한 홉향이 안면 가득 펴져왔다. 거의 완전히 불투명한 빛깔이었는데 그만큼 아주 부드럽고 자잘한 입자감이 넘치는 맛이었다.

그제서야 정신을 차리고 제대로 비어 리스트를 받아봤는데, 거의 절반이 브리티시컬럼비아주 출신의 지역 맥주들이었다. 세상에, 내가 이 동네 살면 매일 같이 술을 퍼마실텐데.

그 중 뭘 마셔야 할지 고르기가 어려워 바텐더에게 추천을 요청했다. ‘이 동네 맥주 중에 추천해줄만한 게 있냐’고 물었더니 ’많이 Hoppy해도 괜찮냐’길래 ‘Yes, I do. Absolutely.’라고 답했더니 한달음에 탭에서 맥주 한 잔을 뽑아다줬다.

투명한 빛깔에 받자마자 강렬한 홉향을 느낄 수 있었던 그 맥주는 ‘Driftwood Fat Tug IPA’였다. 아주 플로랄하게 피어나는 홉향과 깔끔하게 끊어지는 맛은 전형적인 웨스트코스트 IPA였다. 샌디에이고 대신 밴쿠버에서 즐기는 IPA 역시 아주 휼륭했다.

바에 나란히 앉은 아저씨들의 시선이 가 있던 TV를 올려다보니, 아이스하키 경기가 생중계되고 있었다. 알고보니 무려 스탠리컵 결승 5차전 경기였다. 캐나다 팀들은 다 탈락하고 미국 팀들(세인트루이스, 보스턴)끼리의 결승이다보니 다들 편하게 구경하는 분위기였다.

경기 템포가 어마어마하게 빨라 감탄하고 있으니 주변 아저씨들이 하키부심을 부려주셨다. 비록 캐나다팀은 결승에 못 올라왔지만 양팀, 특히 세인트루이스는 로스터 대부분이 캐내디언이라고. 딱히 아는 게 없으니 그냥 고개를 끄덕이며 경기를 재미나게 보다 나왔다. ($12.65 + Tip $2.35)

친구네 회사 @18:00

친구 퇴근 시간이 되어, 바로 근처에 있는 친구네 사무실로 갔다. 게스트 카드 발급 받아 내부 구경도 했는데, 이쪽 업계에서 손꼽히는 대기업인데 내부는 스타트업 마냥 자유롭고 깔끔했다.

나는 하드웨어 개발자이다보니 아무리 큰 회사로 가도 제조업 특유의 오래되고 보수적인 느낌에서 벗어나기 어려운데, 역시 소프트웨어 업계는 이런 부분이 확실히 말랑말랑한 모양이다. 부럽다. 나도 이런 환경이면 더 창의적인 회로 설계를 할 수 있을 것 같은데.

Sushi Town @19:20

사무실에서 나와, 퇴근시간이라 북적이라 지하철을 타고서 워터프론트역으로, 시버스로 갈아타고 노스밴쿠버로 왔다. 론즈데일퀘이역에서 친구 아내와 만나, 꽤 큰 규모의 스시집인 스시타운으로 왔다.

밴쿠버에서 유명한 스시집들은 대부분 한인 가게란다. 여기도 예외가 아니었다. 분명 안내나 메뉴는 영어로 적혀있는데, 들어가서 자리 잡고 주문하고 나올 때까지 영어를 한 마디도 안 써도 됐다. 들어가자마자 한국계 점원이 한국어로 응대하는 것에 내가 되려 당황해버릴 정도였다.

진짜 일본식 스시야는 아니었고, 스시와 롤을 캐주얼하게 먹을 수 있는 곳이었다. 연어 샐러드와 롤을 주문했는데, 심지어 샐러드에는 한국에서도 익숙한 붉은 소스가 뿌려져 있었다. 맛은 특별히 기교를 부렸다기보다 있는 재료 그대로의 맛이었다. 아내가 미들급 이상의 스시야에 자주 데리고 간 덕에 입맛을 버려놓아 큰 감동을 받지는 못 했다.

다만 딱 한 가지 강렬한 인상을 남겼던 건 연어였다. 나에게 연어회나 연어초밥은 저가 횟집이나 일식집에서 싼값에 양을 불릴 때 쓰는 것, 딱 그 정도의 이미지였다. 밴쿠버에서 먹은 연어는 좀 달랐다. 무엇보다 한국에서 먹는 연어 특유의, 전체적으로는 물컹하고 부분적으로는 거친 조직에서 오는 불쾌한 식감이 없었다. 대신 쫀득하게 씹는 느낌이 살아있고 비린내가 거의 없어 먹는 즐거움이 있었다.

웨스트밴쿠버 @20:17

식사를 배불리 마치고 친구네 부부와 같이 웨스트밴쿠버로 넘어왔다. 어느새 쌀쌀해진 공원에 앉아 해넘이를 바라보며 이런저런 담소를 나눴다. 친구와 내 취향이 다른 부분도 많았는데, 그럼에도 염치 불구하고 며칠씩 집에 얹혀있다 가는 아저씨를 잘 챙겨주어 고마웠다.

친구집 @22:40

친구네 집으로 돌아와서, 씻는둥 마는둥 하고 거실에서 잠시 얘기를 나누다 방으로 돌아오자마자 기절하듯 쓰러져버렸다. 저녁 약을 챙겨먹었어야 했는데, 약은 커녕 불도 안 끈 채로 그대로 정신을 놔버렸다. 워낙 많이 또 오래 걸었던 날이라 많이 피곤했던 모양이다.

아이폰 건강앱을 보니 이날 42,659걸음으로 27.5km를 걸은 걸로 기록되어 있었다. 스탠리파크 포함해서 밴쿠버 다운타운 외곽을 한 바퀴 빙 둘러 돌고, 다운타운 내부도 훑고 다녔으니 많이 걷긴 했다.

그래도 스탠리파크나 밴쿠버 다운타운은 걸어서 돌아보는 것도 괜찮은 것 같다. 일단 걸어서 돌아보지 못 할 정도로 그렇게까지 큰 도심이 아니다. 스탠리파크와 밴쿠버 다운타운이 각각 서울 여의도 정도 크기 밖에는 안 되기 때문이다. 거기에 다른 교통수단을 이용할 때보다 걸으며 구경하니 조그만 표지판 하나, 구스 한 마리까지 여유 있게 바라볼 수 있는 점이 좋았다.

2019 캐나다 밴쿠버 여행

- 2019 밴쿠버 여행기

- 밴쿠버 여행 1일차: 인천-밴쿠버, 입국심사, 키칠라노 비치, 그랜빌 아일랜드

- 밴쿠버 여행 2일차: 스탠리 파크, 밴쿠버 다운타운, 차이나타운, 개스타운

- 밴쿠버 여행 3일차: 카필라노 서스펜션 브릿지, 린 캐년 파크

- 밴쿠버 여행 4일차: 밴쿠버-인천